ペガサビン

高浸透性亜硝酸系鉄筋防錆材

コンクリート表面に塗布するだけで内部の鉄筋を防錆できる!

浸透力を高めた防錆剤(亜硝酸イオン)をコンクリートの表面に塗布して浸み込ませ、コンクリート中の鉄筋の表面に不動態被膜を再成して鉄筋の錆の進行を阻止します。

ペガサビンの概要

浸透力を高めた防錆剤(亜硝酸イオン)をコンクリートの表面に塗布して、コンクリートに浸み込ませ、コンクリート中の鉄筋の表面に不動態とよばれる酸化膜を形成して鉄筋の錆の進行を阻止します。NETIS セルガード KT-180077-A (ペガサビンはセルガード の主要材料です。)

ペガサビンの特徴

優れた浸透力

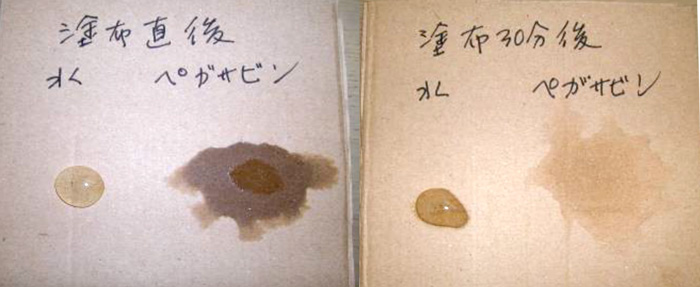

ペガサビンと水を防水性のダンボールに滴下した直後、および30分後の浸透状況を撮影したものです。ペガサビンは滴下直後、すぐに拡散浸透しています。30分後、水はまだ水滴状ですが、ペガサビンを滴下した部分はペガサビンが乾いてきています。

優れた防錆性能

腐食促進実験の結果を撮影したものです。鉄筋の鉄部の表面に亜硝酸が作用して、約3nmの不動態皮膜を形成して、防錆します。この皮膜はステンレスの皮膜と同様の効果を持ちます。これによって錆びた鉄を再び元に戻すものではありません。実験による比較写真が示すとおり、ペガサビン入りの場合は6ヶ月後でも錆が発生せず、優れた防錆性能があることがわかります。

ペガサビン2つの工法

工法1 コンクリートの表面に塗布

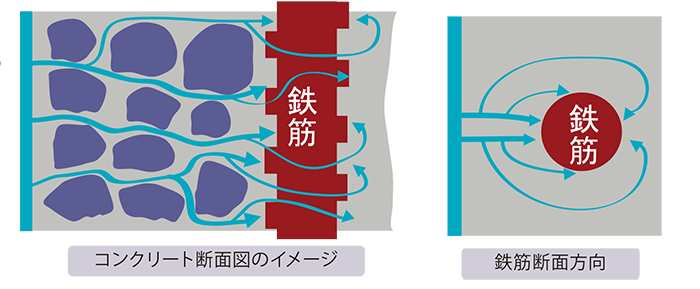

ペガサビンをコンクリートの表面に塗布して、ペガサビンの浸透力を利用して防錆剤を鉄筋まで到達させる工法です。

この工法に適した劣化の条件は腐食している鉄筋部分のコンクリートの被り厚さがおよそ3cm以下で、塩化物(cl-イオン)が5kg/㎥ 200cc/㎡程度を2~3 回塗布した場合の塩化物の量)以下、「はつり」をしなくてもよい状態の劣化程度の場合に適しています。ひび割れが軽微であって、錆汁が見られる程度の建築構造物の、鉄筋の防錆を行うには施工が簡単で効果的です。

工法2 モルタルに混和して補修(セルガード工法)

ペガサビンをペガモルFAに混和して補修する工法です。鉄筋を防錆すると同時にマクロセル腐食を防止します。モルタルに混和されたペガサビンの防錆有効成分が周辺に浸透するため、浸透力を必要とする土木構造物に特に有効です。

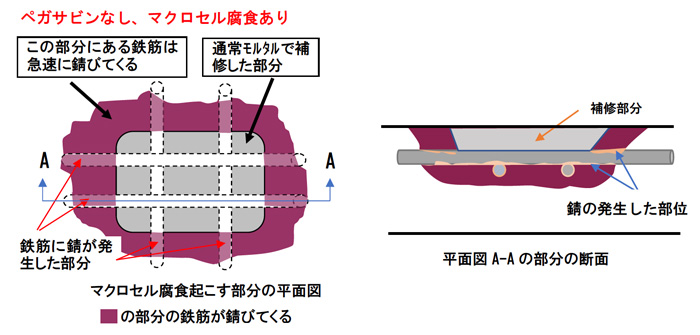

通常のモルタルによる補修では、下記の図のように補修した部分に接する鉄筋の腐食は防止されますが、補修部周辺にある鉄筋は急速に錆びてきます。それは一種の電池を形成し、鉄筋内部に電流が流れるからです。これをマクロセル腐食といいます。

通常のモルタル補修(ペガサビンなし)

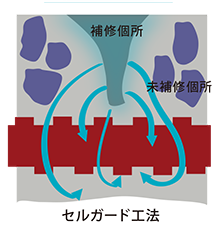

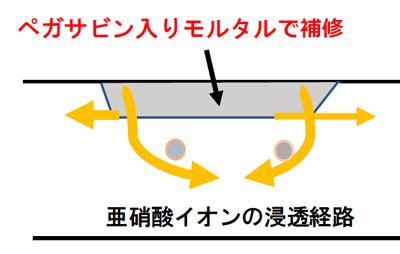

ペガサビンをペガモルFAに混和して補修するセルガード工法では、下記の図の通り、モルタル中の亜硝酸イオンが補修しない部分にまで浸透してゆき、マクロセル腐食を防止します。

ペガサビンで補修

ペガサビンの施工方法

用意する機材

ペガサビン・刷毛またはローラー・ローラーバケット・塗料用下げ缶・計量容器・マスク、めがね等の安全用具

準備

温度を確認(5°C以上45°C以下)してください。

ガラス、アルミ、化粧タイル、樋、手摺、自動車などを養生してください。

下地処理

大きなクラック(0.3mm以上)やジャンカ等の補修を行ってください。貫通クラックは必ず事前補修を徹底してください。

清掃・洗浄

アルカリ洗浄剤を使用し、高圧洗浄機及びブラシ等で施工面のカビや藻などの汚れを落としてください。

※酸性の洗剤を使用した場合は、必ずアルカリ性洗浄剤等を用いて適切な中和処理を行ってください。

塗布

ローラー、刷毛、噴霧器などを用いてペガサビンを均一に塗布します。 飽和状態となるまでしっかりと塗布してください。2回目の塗布は、1回目の塗布完了後の塗布面が乾燥してから行ってください。

性能試験

腐食促進実験

実験結果

実験による比較写真が示すとおり、ペガサビン入りの場合は6ヶ月後でも錆が発生しません。

不動態皮膜形成の一般的な説

(1)Fe(OH)2+H2O+NO2- → Fe(OH)3+NO+OH-

(2)Fe(OH)3+O2→Fe2O3・nH2O(γ型不動態皮膜)

(1)は還元反応、(2)は酸化反応である。

| W/C | 55% | 防錆剤 | 20㎏/㎥(200cc/粉体20㎏) |

| C/砂 | 1:6 | 塩分 | 0.2%(4㎏/㎥1) |

| 気泡剤 | 14% | 保管 | 20℃、100%湿度の恒温槽で毎日水を補給 |

実験時の配合

現場施工によるペガサビンの亜硝酸イオンの浸透性試験

ペガサビン施工

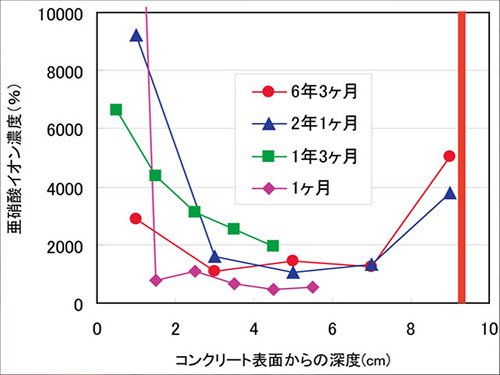

桟橋の梁側面にローラーにて塗布した際の写真です。鉄筋位置はコンクリート表面から9cmの深さにあります。1回の塗布量は200cc/㎡で2回塗布したので、塗布量は400cc/㎡となります。塗布後1ヶ月から6年3ヶ月間の亜硝酸イオンの濃度変化によれば、塗布当初は浅い部位に高濃度の場所が存在しますが、年数と共に深部に移動しています。特に年数が経過すると鉄筋近傍に集まってきている様子がわかります。

塗布後の亜硝酸イオンの濃度変化

推定される亜硝酸イオンの有効期間

1ppm=1mg/ℓであるから、1㎥中の1000ppmを換算すると、1kg/㎥となります。亜硝酸イオンの防錆効果としては、可溶性塩分量1に対して亜硝酸イオン 0.6 が必要です。このため鉄筋位置で1000ppmの場合は可溶性塩分量1.7kg/㎥、2000ppmでは3.3kg/㎥まで有効ということになります。一方亜硝酸イオンの有効期間は、下記出典の論文によれば、可溶性塩分量が1.5kg/㎥程度の実構造物に防錆剤を 0.35kg/ ㎡ (350cc/㎡)塗布したとき、防錆期間は16年と推定しています。

*1:明星工業;太田他、鉄道総研;鳥取「亜硝酸塩系防錆剤の鉄筋腐食抑制効果と防錆期間の推定」2001/5,pp.61-66

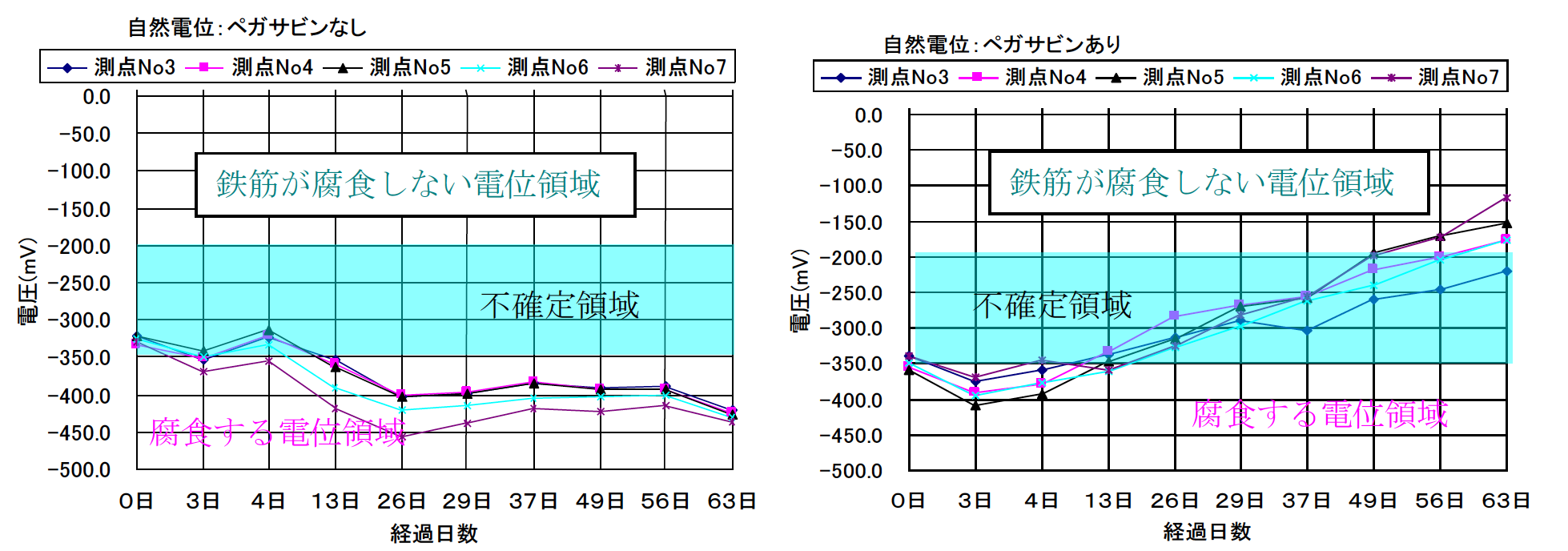

室内試験(自然電位測定)による腐食防止効果実験

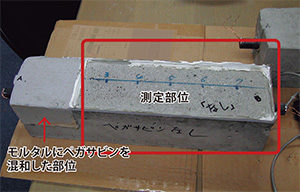

自然電位測定用の試験体

施工からおよそ60日後にペガサビンが形成する不動態被膜の効果により、電位が-200mVより貴になりました。

| 自然電位 | 鉄筋腐食の可能性 |

|---|---|

| -0.2<E | 0%以上の確率で腐食なし |

| -0.35<E<-0.20 | 不確定 |

| E<-0.3 | 90%以上の確率で腐食あり |

(ASTM C876による)